Le myélogramme, qui est un type d’exploration médullaire, est un examen pratiqué quotidiennement à l’hôpital, en particulier au sein des services d’Hémato-oncologie et de Médecine interne. Il peut être effectué en hospitalisation comme en ambulatoire. Il consiste en un prélèvement de moelle osseuse, par ponction et aspiration, soit au niveau de la crête iliaque postérieure, soit au niveau du sternum. La moelle aspirée est ensuite étalée sur une lame et colorée afin d’être étudiée au microscope. L’analyse quantitative et qualitative des cellules fournit des indications précieuses pour le diagnostic et le suivi de maladies du sang ou de la moelle osseuse.

Stressant et parfois douloureux pour le patient, le myélogramme est une intervention invasive qui nécessite une réelle expertise de la part du soignant qui le pratique et cela pour deux raisons intrinsèquement liées :

Ce geste est, de fait, source d’appréhension chez les internes, inexpérimentés mais bien conscients des risques et conséquences potentiels. La Haute Autorité de Santé préconise d’ailleurs que les gestes médicaux ne soient pas réalisés pour la toute première fois sur un patient.

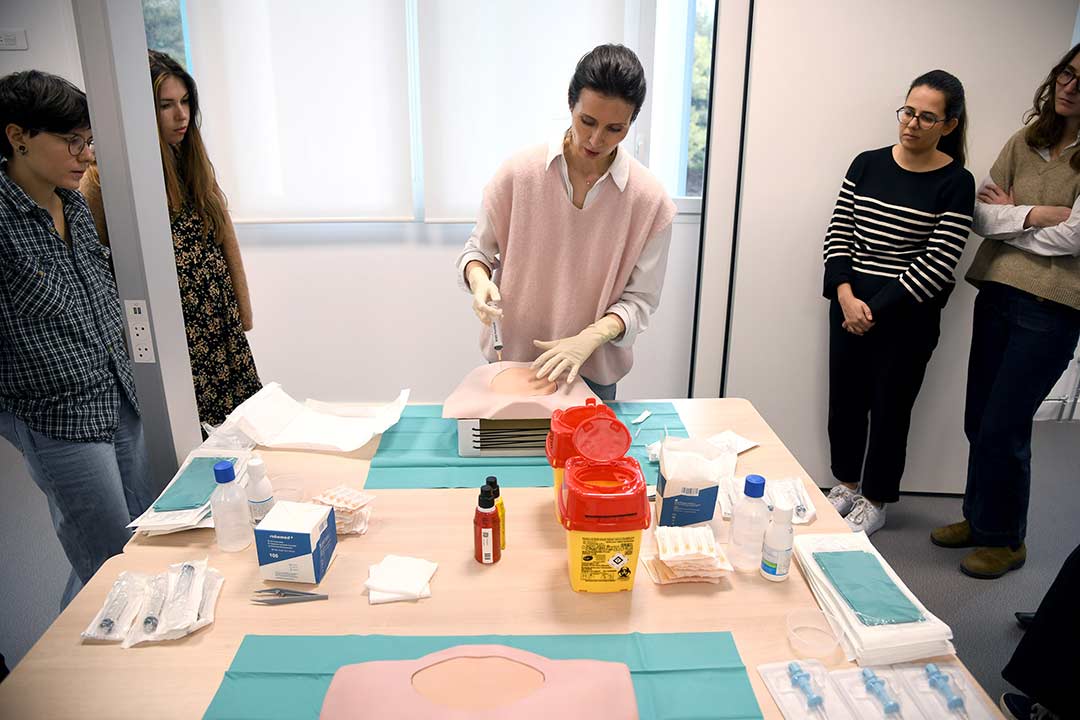

Pour répondre à ce double enjeu de sécurité et de qualité le Dr Sylvie COINTE, MCU-PH, Biologiste médical au sein du Laboratoire d'hématologie et de biologie vasculaire (Pr F DIGNAT-GEORGE) du Biogénopôle (Pr LACARELLE) et le Dr Robin ARCANI, MCU-PH dans le service de Médecine interne et Thérapeutique (Pr VILLANI), ont mis en place une formation innovante à destination des internes de Biologie Médicale, d’Hématologie et de Médecine interne.

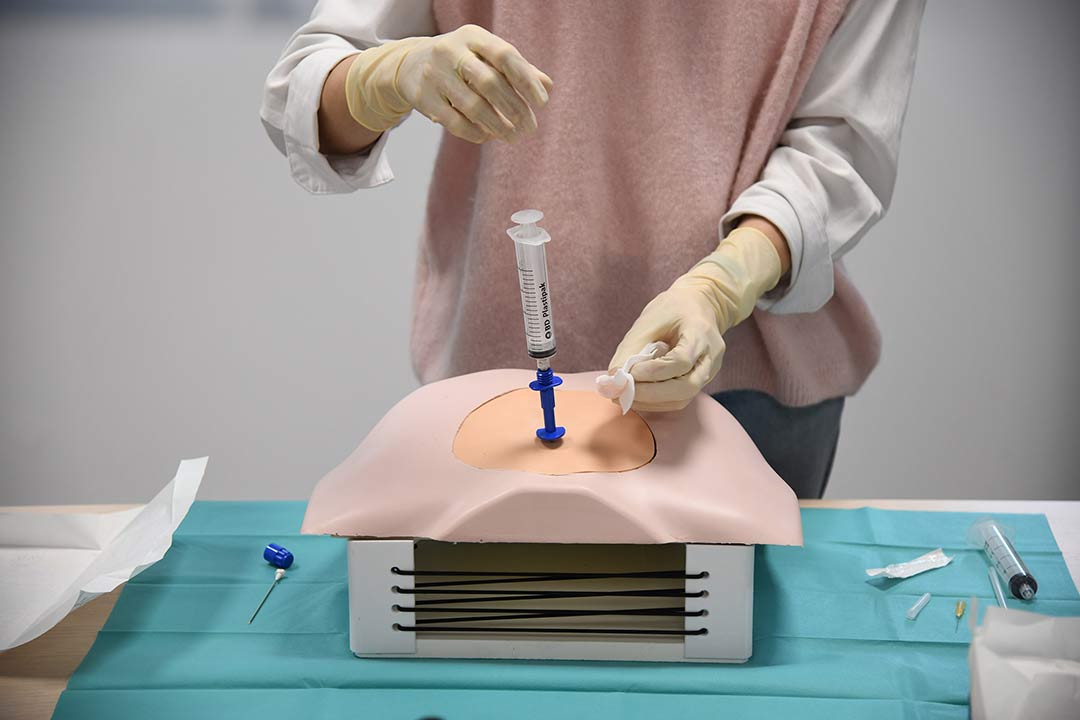

Interdisciplinaire, la formation se déroule sur une journée et repose essentiellement sur différents niveaux de simulation, avec l’utilisation de dispositifs reproduisant bassin et thorax, mais aussi de mannequins de haute fidélité permettant des mises en situation plus complexes. Ces dernières sont systématiquement analysées et commentées en groupe grâce au support vidéo. La formation a été élaborée de manière à couvrir toutes les étapes de l’examen, du prélèvement à l’étalement en passant par la gestion des complications éventuelles. L’objectif est de préparer au mieux les étudiants en leur faisant assimiler des notions, des réflexes et des pratiques essentielles pour une prise en soins optimale des patients.

« Nous souhaitions aussi que les étudiants, de spécialités différentes, apprennent à communiquer en développant un langage commun. Avoir conscience du rôle de chacun, des spécificités de sa pratique, permet un fonctionnement plus fluide et une efficience accrue en service. » (Dr COINTE)

« Ces temps de simulation où chacun s’appelle par son prénom et où les questions de hiérarchie passent au second plan ont pour effet de souder les participants. De tisser des liens privilégiés qui pourront perdurer et faciliter l’organisation et les échanges entre professionnels. » (Dr ARCANI)

Enfin, les internes apprennent à effectuer des explorations complètes, en balayant les différentes pathologies car les prélèvements diffèrent en fonction de ce qui est recherché et certaines anomalies doivent être complétées par des analyses complémentaires (cytométrie en flux, cytogénétique ou biologie moléculaire).

Avec ses 3 200m2 pouvant accueillir jusqu’à 500 étudiants ou professionnels de santé par jour, ses salles et équipements d’un haut degré de réalisme et adaptés à toutes les spécialités médicales, le SIMMAR est l’un des plus grands centres français de simulation en santé. Livré en mars 2024, ce bâtiment d’Aix-Marseille Université intègre des espaces pour la simulation de haute, moyenne et basse fidélité. Les mannequins haute-fidélité peuvent être programmés pour des scénarios très précis. Contrôlés depuis une régie, ils sont capables de manifester tout un spectre d’émotions et de symptômes à la manière de patients véritables.

« Le SIMMAR est un peu comme un mini-hôpital. Vous avez vraiment des box de consultation, des salles d’hospitalisation, des blocs opératoires. L’un des objectifs est de reproduire les interactions interdisciplinaires pour améliorer l’efficacité et la collaboration. C’est ce que nous avons aussi cherché à mettre en pratique dans notre formation en réunissant des étudiants de différentes spécialités. » (Dr ARCANI)

La toute première journée de formation a eu lieu lundi 20 janvier 2025. Les internes ont pu se familiariser avec le protocole et en comprendre les enjeux. De l’avis de tous, cette initiative constitue un apport précieux qui bénéficiera autant aux patients qu’aux équipes.

Links

[1] https://fr.ap-hm.fr/print/823705

[2] https://fr.ap-hm.fr/printpdf/823705

[3] https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://fr.ap-hm.fr/print/823705

[4] https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://fr.ap-hm.fr/print/823705&title=Explorations médullaires : une formation innovante pour les internes

[5] https://twitter.com/intent/tweet/?text=Explorations médullaires : une formation innovante pour les internes&url=https://fr.ap-hm.fr/print/823705

[6] mailto:?subject=Explorations médullaires : une formation innovante pour les internes&body=https://fr.ap-hm.fr/print/823705