Implants cochléaires

Historique

Le fonctionnement cochléaire et la physiopathologie des surdités profondes sont longtemps restés une énigme jusqu’en 1930, année durant laquelle il a été démontré que le rôle essentiel de la cochlée était de transformer une énergie acoustique en énergie électrique. L’idée de stimuler directement les terminaisons nerveuses auditives restantes par un message électrique est apparue dans les années 50. Après une période de développement menée essentiellement chez l’adulte sourd profond, l’application de la technologie des implants cochléaires aux enfants ne débuta réellement qu’au début des années 90. Depuis l’implant cochléaire pédiatrique est entrée dans le domaine "thérapeutique" à part entière de la réhabilitation auditive.

Caractéristiques générales des implants cochléaires

Les implants cochléaires actuels diffèrent sur de nombreux points tels que le design des électrodes (placement, nombre et configuration), le type de stimulation et le type de traitement du signal utilisé pour le codage de la parole. Toutefois, les principaux éléments sont partagés par tous les systèmes. Les implants cochléaires les plus fréquemment utilisés sont définis comme étant intracochléaires, car les électrodes sont placées dans la rampe tympanique de la cochlée. De tels implants intracochléaires multiélectrodes ont une justification physiologique pour rendre compte à la fois des théories spatiales et spatio-temporelles de codage de l’information auditive. Ils diffèrent les uns des autres par les configurations de stimulations et les stratégies de codage permises.

- La partie externe "active" : le microphone (1) capte les variations de pression sonore et le processeur vocal (2) les convertit en ondes électriques. Les stimuli ainsi traités cheminent jusqu’à l’émetteur ou antenne (3).

- La partie interne "passive" : les stimuli sont transférés de l’émetteur au récepteur (4) par une liaison transcutanée permise par l’emploi de radiofréquence, puis sont véhiculés vers le porte électrode (5) pour être délivrés aux électrodes (6) situées dans la cochlée.

|

Les étapes de l’implantation cochléaire

|

|

Dans cette optique, l’indication résulte d’un bilan multidisciplinaire comprenant plusieurs évaluations.

Les critères fonctionnels d’implantation actuellement retenus sont:

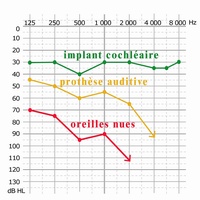

- la présence d’une surdité sévère ou profonde bilatérale

- un gain prothétique évalué après une expérience minimale de 3 à 6 mois: si l’enfant est au stade préverbal, les seuils prothétiques doivent être supérieurs à 45 dB sur le 2000 et 4000 Hz; si l’enfant est au stade verbal, l’intelligibilité en liste ouverte doit être inférieure à 30%.

|

- Évaluation otologique

- Évaluation radiologique

L’évaluation permet d’anticiper les situations nécessitant une modification de la stratégie chirurgicale et les situations majorant le risque chirurgical telles que par exemple, une ossification cochléaire, une malformation d’oreille interne, une inflammation d’oreille moyenne, …

Les contre-indications actuellement retenues sont une aplasie du nerf cochléaire confirmée par une IRM et une aplasie cochléaire et du modiolus.

|

|

- Évaluations orthophonique et psychologique

- Évaluation pédiatrique

- Réunion multidisciplinaire

L’annonce du résultat est assurée par le médecin qui prend en charge l'enfant . En cas d’implantation, toute l’information indispensable sur les modalités d’hospitalisation et chirurgicale de même que sur la problématique des infections des voies aériennes supérieures (vaccination antipneumococcique) sera donnée.

- 2- L’étape chirurgicale

- L’intervention dure en moyenne 90 minutes, nécessite 2 à 4 jours d’hospitalisation. Aucun rasage n'est nécessaire. L’incision cutanée est courte, dissimulée dans le sillon rétro auriculaire.

- Pendant l’intervention, des tests électrophysiologiques sont effectués afin de s’assurer du bon fonctionnement de l’implant cochléaire. Ces tests peuvent, dans certains cas aider aux réglages initiaux chez le très jeune enfant ou chez l’enfant difficile à conditionner. Ils sont également réalisables en période post-opératoire chez l’enfant éveillé.

- Un cliché radiographique vérifiant la position de l’implant est réalisé avant le retour à domicile de l’enfant.

- La phase post-opératoire est indolore et dure environ 15 jours à 3 semaines. Durant cette période, une antibiothérapie de quelques jours est prescrite, un suivi de la cicatrisation est assuré et l’éviction scolaire est recommandée jusqu’au premier réglage de l’implant qui survient avant la fin du premier mois.

|

|

|

|

- 3- Après l’implantation cochléaire

- Le suivi au sein d'un Centre d’Implantation Cochléaire (CIC) est réalisé par une équipe multidisciplinaire comprenant phoniatre, orthophoniste, audiologiste et psychologue qui ont déjà évalué l’enfant lors de la première étape.

- Le rythme des séances de réglage de l’implant, certes variable d’un enfant à l’autre, est schématiquement le suivant :

cinq séances durant le premier mois, puis tous les deux mois jusqu’à la fin de la première année, tous les trois mois durant la deuxième année, tous les quatre mois durant la troisième année, tous les six mois par la suite

- Les bilans d'évaluation commencent à la fin de la première année d’utilisation de l’implant. Ces évaluations régulières visent à établir :

les modalités en terme de perception auditive, de compréhension, d’expression orale, de communication, de scolarisation et d’autonomie,

les difficultés intrinsèques (handicap associé) et extrinsèques (environnement, famille)

à comparer les performances de l’enfant par rapport à des modèles de progression connus et ainsi de pouvoir, le cas échéant, modifier les réglages, adapter les modes d’éducation et déterminer des facteurs prédictifs.

- Le suivi dans un CIC est un des maillons de la prise en charge globale de l’enfant. À Marseille, nous avons créé l'Institut Provencal de Suivi des Implantés Cochléaires (IPSIC). Situé dans l'hôpital Salvator, il est une des composantes de l'Institut du Développement de l'Enfant et de sa Communication (IDEC) qui associe à un partenariat et à un travail en réseau avec :

- le CAMSP Auditif

- le CAMPS Polyvalent,

- le Centre de Référence des Troubles d'Apprentissage (CERTA),

- les services de pédopsychiatrie,

- les familles d’enfants sourds

- les services d’éducation spéciale (SAFEP, SSEFS)

- les professionnels libéraux de la surdité (audioprothésistes, orthophonistes)

- le milieu scolaire (intégration, classes annexées, centre spécialisé)

- les associations d’implantés cochléaires, notemment l'Association des Implantés Cochléaires de la région PACA (AIC-PACA)

Toutes ces collaborations visent à établir un projet éducatif d’accompagnement cohérent, adapté et individuel à chaque enfant et sa famille

Résultats de l’implantation cochléaire

- Perception de la parole

Le profil des acquisitions perceptives de l'enfant implanté est schématiquement le suivant :

- après quelques mois d’implantation : reconnaissance des caractéristiques de la parole.

- après 1 à 2 ans de port de l’implant : la reconnaissance des mots et des phrases simples en liste fermée, c’est-à-dire avec contexte pour l’enfant, est en cours d’acquisition.

- entre 2 et 6 ans : les capacités d'identification de mots et de phrases en liste ouverte, c’est-à-dire sans contexte pour l’enfant, se développent progressivement.

- après 6 ans d'expérience de l'implant : possibilité de suivre une conversation en liste ouverte sans l'aide de la lecture labiale pour près de 80% des enfants.

- Production de la parole

- Langage

L’évaluation du langage permet de déterminer les modalités de la mise en fonction de la boucle audio phonatoire. De nombreux tests sont disponibles en fonction de l’âge de l’enfant, des aptitudes à tester et sous réserve de leur validité chez l’enfant sourd.

Les résultats ont montré que l’apprentissage du langage était identique, mais décalé dans le temps par rapport à l’apprentissage de l’enfant normo entendant.

- Facteurs prédictifs

Les bénéfices de l'implantation cochléaire pédiatrique ne doivent pas masquer les variations individuelles. Ces variations dépendent de nombreux facteurs souvent intriqués les uns aux autres pour un même enfant. Parmi ces facteurs on retiendra:

- L’âge d’implantation : la précocité de l’implantation cochléaire de l'enfant prélingual est l'un des facteurs prédictifs majeurs vis à vis des bénéfices perceptifs, expressifs et langagiers. Ce constat doit inciter à une politique de dépistage néonatal afin de permettre une prise en charge de la surdité la plus précoce possible. Toutefois, ces résultats ne doivent pas conduire à contre-indiquer des implantations plus tardives. Des enfants âgés de plus de 8 ans au moment de l’implantation peuvent espérer obtenir des performances en liste ouverte. Pour atteindre cet objectif, une surdité progressive responsable d'une surdité profonde récente associée à des capacités de reconnaissance de phrases en liste ouvertes en pré-implantation seront des facteurs prédictifs positifs.

- Le caractère acquis ou congénital de la surdité : les différences de performances entre les enfants sourds prélinguaux acquis et congénitaux ne sont pas significatives avec le temps.

- Le mode de réhabilitation : Il s’agit d’un des sujets de controverse persistant vis à vis de la prise en charge de l’enfant prélingual implanté. L’un des buts de l’implantation cochléaire est de permettre à l’enfant sourd prélingual de communiquer avec la parole et en cela la réhabilitation oraliste semble la plus adéquate. Toutefois, il apparaît essentiel de promouvoir la communication chez l'enfant implanté. Le fait de connaître la langue des signes peut permettre à l'enfant de comprendre les informations selon ses compétences et de communiquer, avant de pouvoir pleinement utiliser son implant.

- Surdité sévère et progressive : l'implantation cochléaire est indiquée pour toute surdité profonde bilatérale tirant un bénéfice "insuffisant" de l'appareillage auditif, c'est à dire, une intelligibilité inférieure à 30% lors de tests en listes ouvertes. Une extension des indications vers les enfants sourds sévères présentant une intelligibilité entre 30 et 50% est en cours de validation.

- Les handicaps associés : l'élargissement des indications de l'implantation cochléaire depuis 1989 amène les équipes à envisager l'implantation d'enfants présentant un ou des handicaps associés à la surdité. Les plus fréquents sont les troubles de la vision et les déficits intellectuels. Les résultats perceptifs de ces enfants multi-handicapés sont en moyenne inférieurs à ceux d'autres enfants. Néanmoins, ces performances même minimes peuvent changer positivement la vie familiale. Pour y parvenir, l'aide, l'attente réaliste et éclairée des parents sont des facteurs indispensables.