Recherche sur les commotions cérébrales : le club des Spartiates et l’AP-HM occupent le terrain

Entre ces deux équipes, aucun affrontement, pas de compétition acharnée. Bien au contraire, elles ont noué une alliance totalement inédite, profitable à toutes et tous. Dans le cadre de l’étude « CRASH » (« Concussion Research And Screening in Hockey »), l’équipe de hockey des Spartiates au grand complet et une équipe de recherche de l’AP-HM travaillent effectivement main dans la main pour faire avancer notre compréhension des traumatismes crâniens légers.

Le service de Neurochirurgie de l’Hôpital de la Timone, dirigé par le Pr Henri Dufour, se spécialise depuis plusieurs années déjà dans cette pathologie. Il est à l’initiative d’un groupe de recherche appelé « BIGS » pour Brain Injuries Group Study, qui rassemble des professionnels et experts de différents services (neurochirurgie, neurochirurgie pédiatrique, réanimation, urgences et laboratoire de biologie). Ce groupe de recherche n’en est pas à sa première collaboration avec des athlètes de haut niveau, ayant précédemment noué des partenariats avec Provence Rugby, l’Olympique de Marseille et le HPBC Handball Plan de Cuques.

« Si nous accueillons dans le service les cas les plus graves, en revanche une majorité de patients atteints de traumatisme crânien léger ne parvient pas jusqu’à nous. Nous avons donc eu l’idée de collaborer avec des sportifs de haut niveau qui, dans certains sports, s’exposent beaucoup plus fortement à ce risque. Cela nous permettra, par la suite, d’en faire un modèle applicable à la population générale. »

Coordonnée par Alizée Pann, neuropsychologue, l’étude « CRASH » vise de fait à améliorer le diagnostic, la prise en charge et le suivi des commotions cérébrales. Son protocole est unique en Europe. Il implique un accompagnement de l’ensemble des joueurs des Spartiates par les spécialistes de l’AP-HM, sur une saison entière, en collaboration avec le Centre d'Exploration Métabolique par Résonance Magnétique (CEMEREM). Le projet a notamment obtenu une bourse de la Fondation des Gueules Cassées, qui soutient régulièrement la recherche en traumatologie crânio-maxillo-faciale.

Les athlètes sont déjà passés par une importante série d’examens de présaison, se prêtant volontiers au jeu de la recherche, comme par exemple Teddy Da Costa, capitaine de l’équipe, justement victime d’une commotion cérébrale lors d’un match en 2024.

« J’ai senti que quelque chose n’allait pas à la fin de la rencontre. Les examens ont révélé une micro hémorragie à l’arrière du cerveau. Pendant un temps, par la suite, je n’arrivais plus à dormir, j’avais du mal à me concentrer. Mais j’ai été très bien suivi et conseillé à la Timone. J’ai commencé à patiner à 3 ans et j’en suis aujourd’hui à ma 23ème saison en tant que professionnel. Quand on est jeune, on est habitué aux contacts et ça n’est pas un souci. Mais avec l’expérience on apprend à se protéger davantage, on prend conscience des risques liés à des chocs répétés. C’est ce qui fait tout l’intérêt de participer à une étude comme celle-ci. Savoir comment mieux se protéger et récupérer après un choc. »

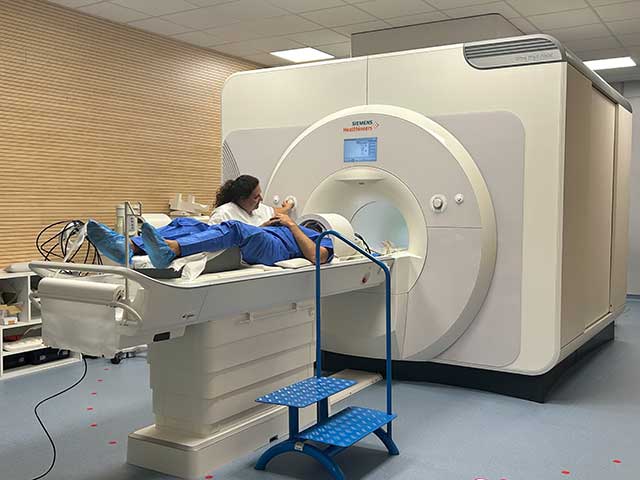

IRM 7 Teslas (explorations supervisées par le Dr Jan Patrick Stellmann MCU-PH au CEMEREM), bilan biologique sur des biomarqueurs spécifiques identifiés comme déterminants dans la détection de la commotion cérébrale, bilan neurologique et neuropsychologique complet, examens neurovisuels et Tomographie en Cohérence Optique (OCT). Des analyses de pointe regroupées sur une seule journée afin de perturber le moins possible le planning et l’entrainement des joueurs ; examens qui seront renouvelés en cours de saison en cas de commotion et en fin de saison pour toute l’équipe.

« Il n’existe à ce jour aucun traitement spécifique en cas de commotion cérébrale. C’est un arrêt momentané de l’activité qui est généralement préconisé, avec un repos strict les premières 48H, puis une reprise progressive. L’intensité des efforts physiques et cognitifs doit être évaluée au cas par cas en fonction de nombreux paramètres, afin de trouver un savant équilibre entre stimulation et repos. Les données recueillies auprès des joueurs nous permettront de mieux comprendre comment les mécanismes de récupération se mettent en place naturellement, comment les soutenir avec des recommandations et une sensibilisation adaptées. Ce sera par exemple limiter fortement l’exposition aux écrans, favoriser un régime riche en anti-inflammatoires naturels et oligo-éléments, être à l’écoute de son corps, attentif aux rythmes du sommeil… » (Alizée Pann)

Chacun des matchs de la saison sera également suivi par l’équipe de recherche, qui procèdera à une analyse cinétique et biomécanique des heurts et contacts subis par les joueurs. La commotion cérébrale n’est pas nécessairement le résultat d’un choc à la tête, elle peut survenir à la suite d’un contact violent au corps dont l’énergie se répercute à la tête. Ce type de contacts est fréquent dans le hockey lors des mises en échec, charges et chutes.

Si généralement tout rentre dans l’ordre au bout d’une dizaine de jours, le traumatisme crânien donne parfois lieu à un syndrome commotionnel prolongé qui se traduit par la persistance, au-delà de 6 semaines, de céphalées, de difficultés à se concentrer, modifications de l’humeur et troubles du sommeil. Ce syndrome est d’autant plus handicapant pour les patients qu’il est encore mal connu du monde médical comme du grand public.

Le caractère itératif des impacts à la tête peut avoir de graves conséquences et doit être pris au sérieux. Le principal risque est celui du second impact, si le premier choc est passé inaperçu et qu’il est suivi d’un deuxième, cela peut dans certains cas être fatal. La répétition des chocs est en outre, à long terme, un facteur non négligeable de maladies neurodégénératives et d’Encéphalopathie Chronique Traumatique.

On comprend ainsi toute l’importance d’une étude comme « CRASH » pour apporter des outils de diagnostic, garantir une récupération optimale et limiter les risques de séquelles.

Le club de Hockey des Spartiates est aussi engagé auprès de Phoceo, le fonds de dotation de l’AP-HM. Les joueurs sont habitués à venir à l’AP-HM pour rencontrer les enfants hospitalisés, leur apporter des cadeaux et surtout leur insuffler énergie et courage. Merci à eux !