Pour 80% des patients atteints d’épilepsie pharmaco-résistante, il n’est pas possible de proposer une opération visant à enlever et/ou à déconnecter la zone épileptogène. Plusieurs autres options sont en cours de développement, incluant des méthodes utilisant l’application de courants électriques (neurostimulation)1.

L’équipe du Pr F Bartolomei (responsable du Centre Epilepsies Rares à Marseille) vient de publier dans la revue Epilepsia de nouveaux résultats encourageants sur la thermocoagulation (ou électrocoagulation). Celle-ci est faite au cours de l’exploration par électrodes intracérébrales (StéréoElectroEncéphaloGraphie ou SEEG, pratiquée par les neurochirurgiens Dr Romain Carron et Pr Didier Scavarda) des patients ayant une épilepsie focale pharmacorésistante. Elle consiste en l’application d’un courant électrique alternatif à haute fréquence au niveau des contact des électrodes et permet de créer des lésions millimétriques au niveau des zones les plus épileptogènes2.

Réalisé dans le cadre du projet ambitieux « Galvani »

3, le travail se base sur l’analyse rétrospective des enregistrements SEEG de 33 patients pharmaco-résistants avant et après la procédure de thermocoagulation. Ces enregistrements sont extraits de la base de données du

Service d'Épileptologie et de Rythmologie Cérébrale (Pr F Bartolomei) pour la période de 2013-2017. Les patients étaient des enfants ou des adultes (âge médian : 19 ans).

A partir de cette base, l’équipe avait publié l’an dernier l’amélioration clinique de 19/38 des patients après la thermocoagulation, et la relation entre cette amélioration et les changements de marqueurs épileptogènes (pointes, oscillations haute-fréquence, et taux croisés qui combinent les 2 premiers paramètres)4.

Ici, les auteurs ont évalué, au moyen des enregistrements SEEG, si la variation de l'activité cérébrale après la thermocoagulation est liée au résultat clinique. L’amélioration clinique chez les patients (« les répondeurs ») était définie par une diminution de la fréquence des crises pour une durée minimale, basée sur leur fréquence avant l’intervention5.

Au niveau local, les zones lésées des répondeurs, mais pas celles des non-répondeurs, ont montré une diminution de la densité spectrale de puissance, qui mesure l’amplitude du signal EEG.

Au niveau du réseau neuronal, la connectivité fonctionnelle a diminué chez les répondeurs dans la bande delta, et a augmenté chez les non-répondeurs pour toutes les bandes sauf la thêta. La différence de la connectivité fonctionnelle entre répondeurs et non-répondeurs n’était significative que pour cette onde thêta.

Merci aux auteurs pour cette caractérisation de l’effet de la thermocoagulation stéréotaxique : les différences neurophysiologiques chez les répondeurs versus les non-répondeurs pourraient ainsi aussi être des prédicteurs de l'efficacité thérapeutique.

Nous attendons la suite de ces travaux, qui devraient aussi mener à une meilleure compréhension des mécanismes mis en jeu dans la réponse.

Notes :

2) L'ElectroEncéphaloGraphie (EEG) permet d'enregistrer l'activité électrique spontanée des neurones du cerveau.

La SEEG utilise un « cadre de stéréotaxie », outil de longue date en neurochirurgie. Il a pour principe l’utilisation d’un espace de référence pour recaler en 3D chaque point du crâne du patient (voir Figure).

3) European Research Council: Galvani Project, ERC-SyG 2019, Grant Agreement No. 855109.

4) Changes in epileptogenicity biomarkers after stereotactic thermocoagulation. Par Margherita Contento, Francesca Pizzo, Víctor J López-Madrona, Stanislas Lagarde, Julia Makhalova, Agnès Trébuchon, Samuel Medina Villalon, Bernard Giusiano, Didier Scavarda, Romain Carron, Nicolas Roehri, Christian-George Bénar, Fabrice Bartolomei. Epilepsia. 2021;62(9):2048–59. https:// DOI: 10.1111/epi.16989- Lien article

5) Un mois minimum chez les patients qui faisait avant l’intervention une crise tous les jours, 2 mois minimum chez les patients qui faisaient une crise toutes les semaines, et 6 mois minimum chez les patients qui faisaient des crises tous les mois.

• Changes in local and network brain activity after stereotactic thermocoagulation in patients with drug-resistant epilepsy

Par Sara Simula, Elodie Garnier, Margherita Contento, Francesca Pizzo, Julia Makhalov, Stanislas Lagarde, Christian-George Bénar, Fabrice Bartolomei

Epilepsia. 2023;00:1–12. https://doi.org/10.1111/epi.17613

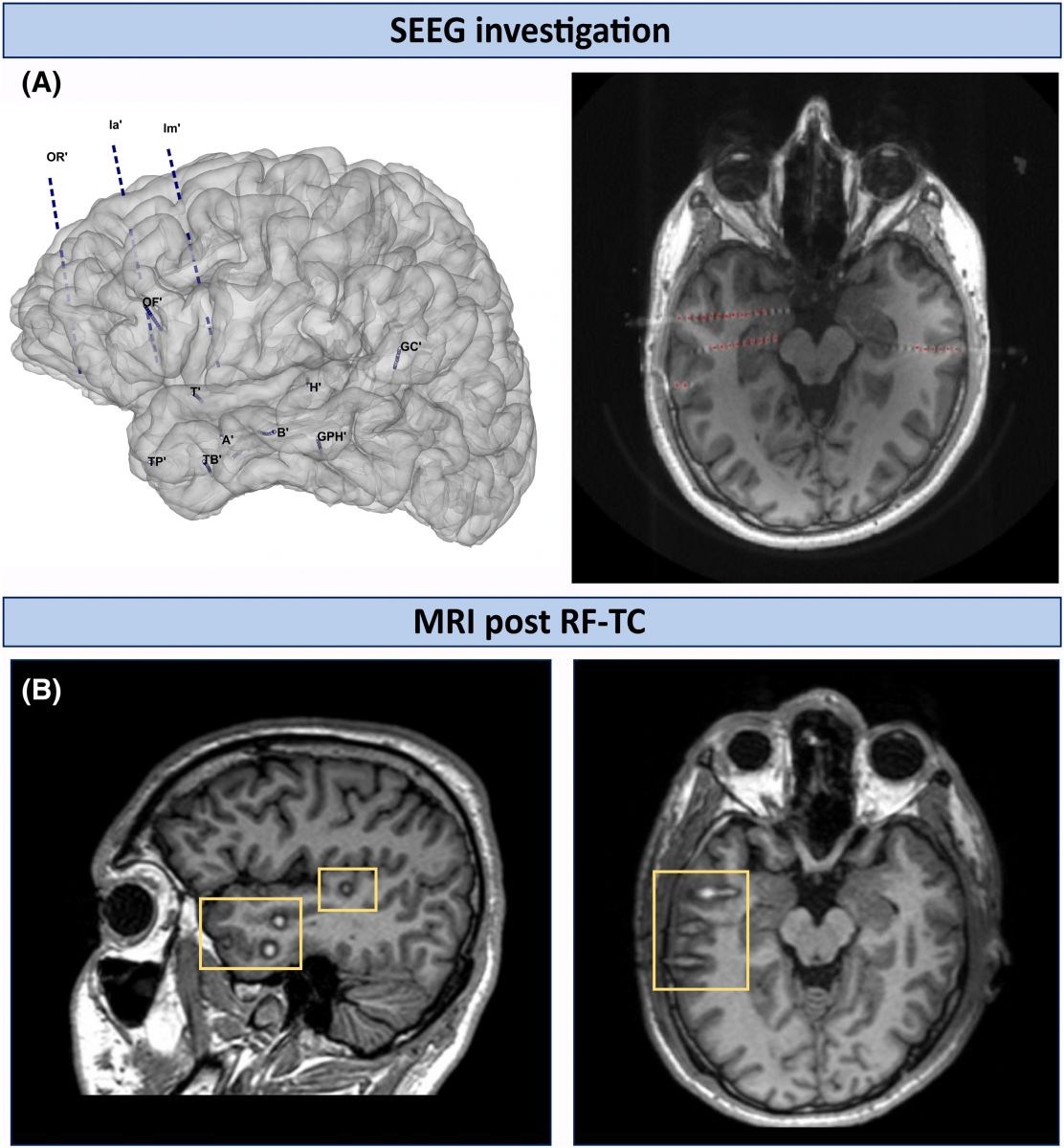

(A) Avant la thermocoagulation guidée par radiofréquence (RF-TC).

A gauche : Modèle 3D du cerveau d'un patient reconstruit à partir de l'IRM et du CT-scan via le logiciel Gardel. Les électrodes SEEG sont représentées par les traits bleus segmentés.

A droite : IRM du même sujet avec reconstruction des coordonnées des électrodes (points rouges).

(B) Après RF- TC. Vue sagittale (à gauche) et axiale (à droite) de l'IRM acquise 48h après RF- TC. Les lésions créées par thermocoagulation sont visibles à l'intérieur des carrés jaunes.